Présentation

Vous aussi vous aimeriez que l'on parle plus souvent de positif, voire de bonheur ? Vous aussi vous vous émerveillez encore comme des enfants devant la beauté du monde ? Vous rêvez vous aussi de voyager et de partir à l’aventure ? Alors ce projet est pour vous !

Le Bato A Film est parrainé par Patrice Franceschi

Ecrivain, cinéaste, marin et aviateur, capitaine du trois-mâts La Boudeuse, Patrice Franceschi est un aventurier des temps modernes.

“S'il veut avoir quelque valeur, tout projet de voyage doit chercher à répondre aux trois questions fondamentales de l'esprit d'aventure: le monde, comment ça marche ? La vie, qu'est-ce que c'est ? Les autres, c'est qui ?

Le Bato A film, par son contenu et la jeunesse de ses initiateurs porte en lui cette possibilité qu'il nous appartient de rendre réelle. En être le parrain est donc un honneur doublé d'une volonté de transmission des valeurs d'énergie et d'élan vital portées par cet esprit d'aventure.” Patrice Franceschi

Ecrivain, cinéaste, marin et aviateur, capitaine du trois-mâts La Boudeuse, Patrice Franceschi est un aventurier des temps modernes.

“S'il veut avoir quelque valeur, tout projet de voyage doit chercher à répondre aux trois questions fondamentales de l'esprit d'aventure: le monde, comment ça marche ? La vie, qu'est-ce que c'est ? Les autres, c'est qui ?

Le Bato A film, par son contenu et la jeunesse de ses initiateurs porte en lui cette possibilité qu'il nous appartient de rendre réelle. En être le parrain est donc un honneur doublé d'une volonté de transmission des valeurs d'énergie et d'élan vital portées par cet esprit d'aventure.” Patrice Franceschi

Vous trouverez sur ce site toutes les informations relatives au projet du Bato A Film : qui nous sommes, quelles sont les étapes du périple, qui sont nos partenaires, vous pourrez vous inscrire à la newsletter, et bien d'autres choses encore. Et pour rentrer dans notre univers, c’est ici !

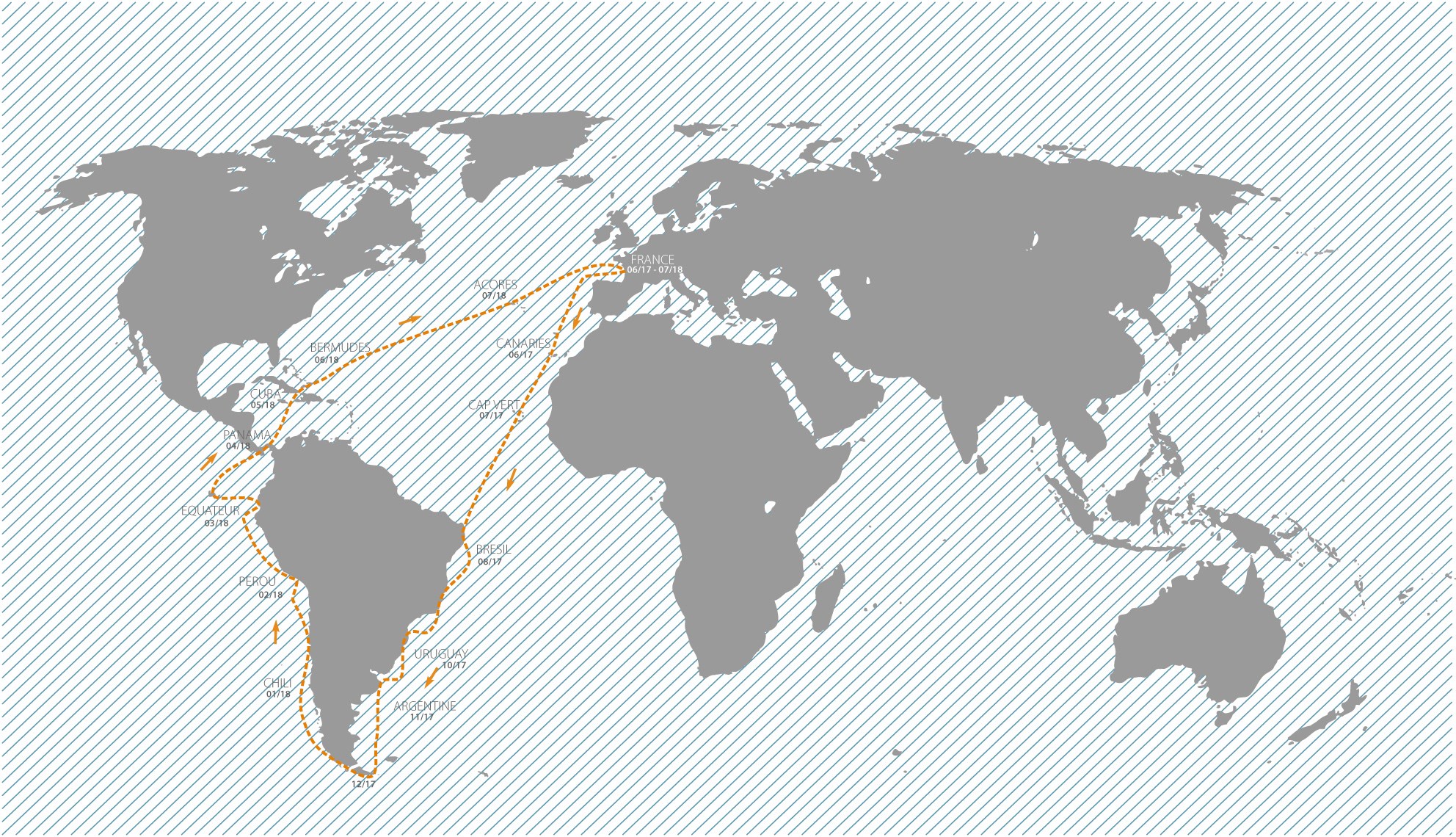

Carte des étapes

Chaque étape du voyage est un des maillons du projet global : Elle rassemble une nouvelle équipe créative et internationale, qui met en commun ses moyens de production pour raconter un lieu. Une partie de l'équipe prend ensuite la mer ; elle devient responsable de mener le bateau à bon port et de composer un film d’animation original, qui sera partagé à l’étape suivante.

Passez la souris sur le trajet et les villes-escales, et retrouvez toutes les informations concernant le voyage ! Le projet artistique ne dure que 12 mois : il n'y aura pas de workshop aux Açores et le dernier workshop est donc à Cuba.

ATTENTION : les dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer au gré des vents...

Cliquez ici pour vous inscrire à une étape ou à un workshop

Notre trajet prévoyait un tour de l’Amérique du Sud, au départ et retour de La Rochelle. Commençant par descendre vers les Canaries et le Cap-Vert, nous avons traversé l’Atlantique en juillet 2017 direction le Brésil, évitant ainsi les cyclones, puis nous avons suivi le soleil, descendant vers le sud en même temps que le printemps austral arrivait. Nous étions mi-septembre à Buenos Aires, puis début novembre dans la région du Cap Horn, un peu en avance pour l’été, et avec une météo encore frisquette.

Passés dans le Pacifique en décembre 2017, nous avons ensuite profité du courant Humbold pour remonter vers le nord, passant le nouvel an à Valparaiso, puis continuant notre route toujours plus haut.

Le 21 mars 2018, nous avons à nouveau coupé l’équateur et sommes rentrés dans l’hémisphère nord en même temps que le soleil (précision astronomique) !

Passant par le Canal de Panama, nous avons retrouvé l’Atlantique début mai, et après la traversée des Caraîbes, de la Colombie à Cuba, nous avons emprunté début juin le chemin du retour, passant par les Bermudes sans nous perdre, et les Açores, avant de retrouver notre patrie à La Rochelle.

Naissance du projet

Par Géraldine, initiatrice

C’est d’abord un rêve d’enfant : suivre le sillon des grands marins, passer le Cap-Horn, emprunter le canal de Panama. La mer me fascine depuis toujours.

Quant à l’Amérique Latine, j’y suis profondément attachée. J’ai beaucoup voyagé là-bas, j’y ai même vécu, et elle fait désormais partie de mon histoire. J’en ai gardé des liens très forts et elle m’habite encore constamment.

L’idée des courts-métrages, elle, part d'une envie de mieux raconter, partager, et faire rêver. C’est en réalisant mon premier court-métrage, Ventana de Papel, que j’ai pensé à utiliser le film comme support. Cette vidéo dépeint la ville de Valparaiso (Chili) à travers un conte.

Le voyage sur le Bato A Film est devenu ensuite comme une évidence.

En images