On entend des loups dehors. Sûrement des chiens. Ou peut-être le vent qui siffle sur l’autoroute. Du moment où on ouvre les portes vitrées de la terrasse pour libérer l’air de la nuit à celui où on les referme, atténuant le fraîcheur du soir, des plaintes animales résonnent au-dessus de Santiago. On pourrait penser qu’elles viennent des montagnes qui entourent la capitale, mais elles ne s’y répercutent pas. Seulement en centre ville. Elles se mêlent au bruit des voitures, des alarmes, des cris d’enfants. Ce mélange sonore indéfinissable qui compose les ambiances de rue. J’ai appris à l’écouter depuis que je me suis mise à faire des prises de son. Regarder les villes avec l’idée d’en faire un film me rend plus silencieuse. Comme s’il fallait tendre l’oreille. Ouvrir plus grands les yeux.

Jérémy est allongé dans la chambre, perdu dans un livre ou un carnet de notes. Il écrit ses propres contes, réfléchit à sa prochaine pièce. Moby Dick, joué dans une piscine. La question est: où sera le public? Sur l’eau, ou sur le bord. Dans de petites barques. Est-ce que c’est notre périple qui lui donne envie de dire encore la mer? Il prend la tortue un peu de loin, un peu à la légère, comme s’il s’engageait sur nos résidences et nos traversées toujours plus ou moins par hasard, de manière fortuite, ou forcée. Je sais qu’il me suit, mais parfois j’ai l’impression que c’est lui qui me fait avancer. Voyager ensemble me permet de continuer à écrire et à m’étonner. Il joue toujours le plus blasé, le plus calme, mais son regard est tendre, enjoué. Un enthousiasme qui s’ébroue, se dévoile par petites touches plutôt qu’il n’éclate. Lui aussi, j’ai appris à le sentir, à le voir. Il est ma carapace terrestre, quand je suis loin de Tortuga. Aussi suis-je toujours chez moi. Une maison de chaque côté.

Dans l’appartement, la chaleur pèse sur l’horloge, retient les heures. Pourtant, nous n’avons le temps de rien. Cinq jours que nous sommes dans la capitale, et à part suivre la programmation théâtrale du Santiago A Mil, nous n’avons fait qu’écrire, flâner, dormir. Loin du grand large, nous apprenons pas à pas les jalons d’une géographie quotidienne. La supérette d’en face. Le marché aux fruits. Les vendeurs du métro. Le cinéma indépendant et tous les cafés, toutes les terrasses. On prend racines, s’enfonce dans le souvenir de ce que pouvait être une vie sans voyage. La beauté, aussi, d’être chez soi ailleurs, de partager une vie de quartier. Le rythme d’un immeuble.

Nous aimons Santiago mais nous ne le disons pas trop fort. Personne, depuis notre arrivée dans cette région, ne semble partager cette affection. Tout l’amour va à Valparaiso, et on se sent traitres. On se sent vieux. La ville adolescente nous a laissé hermétiques. Elle est belle pourtant, avec ses maisons de couleur, ses graffs et ses fresques murales sur presque chaque mur. Vivante le jour, elle implose la nuit. Une fête par rue. Fanfares et danses, musiques improvisées dans les bars, les restaurants. Une ville de bohèmes et d’artistes qui se vit sans soleil.

Dans le brouillard. Un front de mer d’une violence, les maisonnées se devinent entre les tours de béton. Le long des collines, des sentiers. Nous observons l’architecture de guet-apens. Tous les recoins, où on ne se sent pas d’aller. Nous qui regrettons Rio de Janeiro. Nous qui sommes passionnément épris de l’Inde. Il y a quelque chose dans cette ville qui nous met mal à l’aise, et qu’on ne parvient pas à pointer. Chaque jour, on parlemente sur cette question comme on viendrait à confesse, se dire chacun à l’oreille: non, toujours pas, on n’arrive pas à s’y faire, cette brume quasi-permanente, nous enveloppe, nous rend indécis, on n’aimerait bien partir, on aurait voulu pouvoir aimer cet endroit. Mais c’est à Santiago qu’on veut être. Peut-être est-ce un amour très parisien. Théâtres, cinémas et grandes avenues. Métro. La capitale est agressive et épuisante comme toute grosse ville, mais elle aussi fluide, passionnante, lumineuse. A l’aimer plus que le port, plus que la province, on passe pour je ne sais quoi – des bourgeois? C’est qu’elle est plus accessible. Plus institutionnelle, certes. Mais il n’y a qu’à tendre la main pour la saisir, quand Valpo ne cesse de nous échapper. Il faudrait y vivre. Prendre l’habitude de se ballader entre les poteaux de mosaïques du musée à ciel ouvert. Ce qui nous parait beau, mais factice. Une magie qui ne prend pas. Toutes ces enluminures du centre, quand le haut des collines est trop risqué pour qu’on puisse s’y balader.

C’est une ville comme un vieil immeuble: belle porte d’entrée, mais l’ascenseur est cassé. On ne monte pas au-dessus du troisième palier. Ou gare à l’accueil.

Dernier étage. Il se lève et se met à courir. La bouteille, à sa main, éclate au sol. Il est là, si près du ventre de Jérémy que j’en oublie l’autre. Près de moi.

Ils nous regardent. Nous fixent, de travers, à travers. Un filtre noir.

Je lui donne mon sac, et sourit. Ses yeux tremblent. Ce réflexe étrange de vouloir mettre ma main sur son épaule et lui dire que tout va bien se passer. Jérémy garde des gestes lents. Comme si nous venions de nous endormir. Tout flotte.

Nous rirons ensuite, pour la bouteille. On aurait voulu lui crier de ne pas se donner tant de mal: nous ne dirons rien, ne ferons rien. Une femme me reprochera une fois de ne pas m’être défendue. C’est ça la faiblesse? Celle que nous imprime les autres, car il n’y avait rien à faire. Est-ce qu’on pourrait mourir pour des objets? Ma caméra est restée à bord, mon micro aussi.

Eux ne rient pas. Ils ont l’air terrifié et leur regard aveugle me touche plus que tous leurs gestes, leurs intentions. La drogue. Le soleil tape et pas une ombre, pas un tressaillement ne compatit avec cet instant. La violence de ce qui passe sous leur rétine. Pas un mot.

Une main dans une poche, ne trouve rien. L’autre hésite, à toucher mon jean, ma cuisse. Je le regarde. Il hoche la tête, et recule.

Une seconde, moins d’une minute. Sacs à l’épaule, ils courent, s’éloignent, filent entre deux maisons, au bas des collines. Nos passeports, nos cartes, nos téléphones. Mon petit jeu d’échec. Bolano et Coloane. Qu’au moins ils lisent le français, donnent mon pull à une femme, mon écharpe.

Un flash et je réalise pour le passeport. Mains en porte-voix, j’hurle de le laisser derrière eux, de ne pas retarder le prochain départ. Jérémy m’attrape le bras et me tire en arrière. Un homme sort devant sa porte et nous fait signe, le pouce sur la gorge, de ne pas les suivre, de déguerpir.

Une seconde encore, moins d’une minute, un taxi s’arrête près de nous, on reste endormis. Un autre homme, assis en face de chez lui, triste ou las, explique en quelques mots au chauffeur ce qui vient de se jouer. Il nous ouvre sa portière et on monte, redescend en centre ville.

Chute libre sur les sièges arrières. Je revois le tesson de bouteille pointé sur Jérémy à chaque clignement d’yeux. Je pleure dans ses bras, de trouille, de rage, les jours de voyage qui viennent de se perdre en galères administratives, le livre que je n’avais pas fini de lire, toutes les parties qui ne s’étaient pas finies sur échec et mat.

Celle-ci non plus. Rien qu’un abandon à l’ouverture. On est passés sur la mauvaise case mais la casse est minime, même pas une égratignure, peut-être même une petite leçon. Tous les oeufs dans le un seul panier, passeport, argent et téléphone : ça nous apprendra à jouer les débutants.

Jérémy me console en quelques phrases. Notre chauffeur, attendri, nous donne des sous pour rentrer au port, sa carte de visite au cas où, tout le réconfort qu’il peut et ce regard vif, présent. Bonté et gentillesse répondent à la malveillance. En moins d’une minute. Un mouchoir, tendu par une dame, dans le bus. Géraldine.

Commence une aventure de paperasse, commissariat et consulat. Ce dernier est à Santiago. Obligés d’y retourner, d’y vivre, attendre le passeport vide qui ne sent plus l’Asie. Quel dommage, un vol contre un théâtre. Une expérience pour une autre, qu’on aurait préféré ne pas vivre mais qui trouve sa place, en un certain sens, une certaine résonnance.

L’inimitié, entre cette ville et nous, est réciproque.

On tente tout de même d’y trouver un chemin, dans ce port réfractaire. Une voie nous est ouverte par le film qui y commence. La résidence de Valparaiso débute après quelques jours d’attente, un lundi matin, comme à l’accoutumée. Plongée dans l’histoire, dans le ressenti de ceux qui la traversent, l’habitent.

Lors de son développement même, Valparaiso est pensé comme un pendant de la capitale. Pedro de Valdivia, avant d’être tué par Lautaro, agrandit le petit port pour donner un accès à la mer à la ville centrale, enfoncée dans les terres, bâtie sur un désert entouré de montagnes. Valparaiso n’aurait dû être qu’une place d’échanges et de commerces, mais s’ouvrir sur la mer, c’est toujours prendre un risque, le risque du possible, de l’imprévu.

Valpo devient un refuge. Les chercheurs d’or arrivés sur la côte Est d’Amérique du Nord y font escale lors du long voyage qui les mène jusqu’en Californie en passant par la pointe australe. Le versant Ouest de leur pays est plus facilement atteignable par cette dangereuse navigation que par une traversée du territoire terrestre à cheval. On entend dire que l’homme est fait pour vivre sur terre, et que ce n’est pas pour rien que les premiers organismes se sont empressés de quitter les mers. Sûrement devaient-ils prévoir le train, l’avion et la clim dans les 4×4, sinon ils auraient plutôt chercher à perfectionner leurs nageoires. La terre aride est parfois un désert plus infranchissable que l’immensité de l’eau.

Les navires partent, et se ravitaillent dans le petit port de Valpo. Certains restent. La bourgade a quelque chose d’une embrassade. Une baie, pour un baiser. Rivage circulaire, solaire. Épuisés, ils y construisent une ville, malgré le froid des vagues calmes, qui entrent dans la baie, caressent, s’échappent. Disparaissent.

Il n’y a pas encore ces panneaux qui concernent les tsunamis. Ici, tu peux courir, attendre. Ici, cours, mais n’attend pas, n’attend plus rien, que le dernier élan d’amour avant l’amour plein d’une éternité à venir. Au fond des eaux, en bord de mer. Ils viendront plus tard, ces panneaux. Quand la vie commencera à compter.

Sa structure, elle, reste en feuilles de papier. Maisons de bric et de broc. Mieux tenues par la vivacité de leurs couleurs que par l’épaisseur de leurs façades. Des murs si collés que tout s’entend. Les demeures-parchemins impriment les secrets aux creux des peintures, neuves ou décrépies. On hurle, murmure, chante toujours assez fort pour que tout se sache. Ville exutoire. On est toujours à l’intérieur de chez quelqu’un, à entendre un bruit de vaisselle, un four qui chauffe. Silence et extérieur se sont perdus ensemble, dans le son des vagues d’un côté, dans les avenues calmes de Santiago de l’autre. Village à toit ouvert, où tout se partage. C’est un territoire modelé de mots et d’images peintes, et pourtant qui saura rester disponible. Bien qu’on n’y trouve pas notre place. On ne peut nier qu’il y a dans cette géographie de tunnels à ciel ouvert, de ruelles sinueuses et sombres, une part d’offrande et d’accueil. Il suffirait de s’y lover. A condition de choisir le bon quartier, et la bonne heure.

La jeunesse portègne l’envahit. Valpo vibre d’un coeur fort, et authentique. Pour la première fois, j’ai l’impression d’être de plain pied dans un Chili actuel, vivant. La nostalgie indigène, la tristesse, le traumatisme de la dictature restent à fleur d’eau mais ne recouvrent pas les rues, ni les cartes postales. C’est une ville qui semble vivre au jour le jour, sans souvenir de qui l’a faite, de qui y vit encore. Pas plus loin que la côte: les navires de l’armée chilienne, premier support de Pinochet lors du coup d’Etat, ornent le rivage comme de vieux monstres de métal, des reliques. Valparaiso est leur QG. On fait semblant de l’ignorer. Que nous importe encore l’Esmeralda, ce vieux gréément que nous avions admiré à notre arrivée en le comparant au Caleuché, maintenant que nous savons que ce fut un lieu de torture, que certains de ses marins sont encore pro-Pinochet?

Valpo aurait pu être un long regret, une remontrance. C’est une explosion de musiques et de danses.

Dans les bons quartiers, aux bonnes heures.

Participent à cette résidence près de dix personnes, sans compter une troupe de musiciens qui se réunit une après-midi et produit en quelques heures assez de bons morceaux pour nous permettre de cliper tout le film en ayant le choix de l’ambiance et du rythme. Les autres participants sont essentiellement des peintres et des dessinateurs, ce sera un film sans sculpture ni photographie. L’équipe chargée des prises de son réunie presque tout le futur équipage de Tortuga: Olivier, formé aux Glénans, qui sera le second de Géraldine lors de la prochaine traversée, reliant Valparaiso à Arica; Charline, jolie femme brune au tempérament calme et souriant, également formée aux Glénans; notre amie et collègue Lorraine, membre de l’équipe d’organisation du projet depuis sa création et responsable de la rédaction des contrats de cession de droit; et Ségolène, une jeune Française partie en voyage sur le continent et que nous a envoyé Stéphane après l’avoir croisée un peu plus haut dans le Nord. Graphiste et illustratrice de métier, elle se révèlera un des plus beaux pinceaux que nous ayons eu, et une personne des plus attachantes.

Géraldine hésite cependant à répondre positivement à sa soif de prendre le large, cherchant toujours à mixer les équipages entre Français et Sud-américains. Melaina, une jeune portègne à la peau matte et au sourire très tendre, s’était engagée pour monter à bord et rejoindre Arica avec nos compagnons. Elle vient chaque jour peindre des visages de pirates et de chats, personnages principaux de notre prochain film, et sa timidité s’estompe sans pourtant disparaître. Elle finira par renoncer à passer douze jours en mer en compagnie d’inconnus, et laissera sa place à une Ségolène ravie. Géraldine reste un peu partagée entre le plaisir de naviguer avec cette nouvelle amie, et le goût d’échec que ça lui laisse. On fait du mieux possible. Et nous ne sommes jamais rassurés par quelqu’un qui hésite. Une fois que les amarres sont larguées, il faut pouvoir tenir le coup jusqu’au prochain port. Alors mieux vaut quelqu’un de sûr et de motivé, malgré les objectifs de départ.

Outre Melaina, un autre résidant de Valparaiso participe à la création graphique du film. David Heredia , peintre de métier, est le propriétaire de la petite maison où vécurent Johan et notre capitaine le temps de leur amour portègne. Par un hasard incongru, notre amie Julia, membre de l’équipe de rédaction des pré-scénarios, réside chez lui au début de son séjour, précisément dans la même chambre où logeait Géraldine.

Aussi avons-nous plusieurs fois l’occasion de visiter cet atelier de peintre. Des murs couverts de tableaux. Les rues et les collines qui entourent la baie sont à l’honneur, représentées en plusieurs teintes, plusieurs formats de toile.

Nous visitons ce lieu comme une sorte de musée de notre propre passé. Puisque ce sont ces murs qui nous ont vu naitre, qui nous ont suscité. C’est une visite au présent, et au passé.

Retrouver Julia ici est tellement improbable. Depuis que nous l’avons quitté à Rio de Janeiro, alors que commençait à peine son voyage sur le continent, elle est devenue une autre femme. Elle semble à la fois plus libre et plus calme. On dirait qu’elle a pris racine dans ce qui l’aurait effrayée il n’y a encore que quelques temps. A l’aise dans les rues tourmentées. Elle rit et sourit avec facilité, et je savoure cette joie qui émane d’elle. Une simplicité reposante, amicale.

Allongées sur son lit, Géraldine assise sur son ancien plancher, entourées de quelques-uns de nos compagnons, nous écoutons le plafond craquer. Des pas discrets. Elle marche au-dessus de nos têtes et nous murmurons son nom de peur qu’elle nous entende. C’était leur voisine, leur amie, à Géraldine et Johan, dans ce temps-là où le Bato A Film n’était encore qu’une idée. Elle prenait soin d’eux. Tous, nous voulons savoir si Géraldine va faire le premier pas, faire éclater l’abcès, en lieu et place de ce qui aurait dû être une bulle parfumée. Tant pis. Même proche, elle reste très loin pour nous, et Géraldine ne prend pas l’escalier. Elle la croisera plus tard, dans une salle de restaurant, par un autre de ces hasards étranges qui semblent meubler Valpo autant que ses fresques ou son odeur. Cette usine qui rejette chaque matin un nuage de fumée de café chaud, et donne à la ville son parfum de petit déjeuner. Du moins c’est ainsi que s’en souvenait Géraldine. Il aura fallu qu’elle la croise dans un restaurant. Au moins, c’est pour le dîner. Les tartines sont sauves.

Andrès et Alejandro, cachés derrière un poteau, sont morts de rire. A les voir pliés en deux, le poing sur la bouche pour ne pas exploser, je me demande comment nous avons fait pour rester si longtemps loin de leur bonne humeur, et leurs délires. A les revoir ici, dans cette ville qui est la leur, et qui nous faisait déjà rêver lorsque nous quittions La Rochelle et qu’ils nous en faisaient le récit, j’ai la sensation étrange que c’est bien un cercle que nous faisons, que nous rentrerons en France, et alors qu’il n’y aura plus qu’à revenir. A semer des amitiés, on sème beaucoup de regrets, mais surtout des plaisirs. Je ne pense pas encore au nouvel au revoir. Camila, venue d’Argentine nous apporter une nouvelle trinquette, était près de moi il y a encore quelques jours. Cheveux ondulés, bouche de poupée. Cette voix parfaite. L’avoir près de nous est si normal, si naturel. Ce sont les séparations qui sont mensongères et l’océan est tout petit pour ceux qui s’aiment comme nous d’un aussi grand amour…

Lors de notre projection, le public dépasse pour la première fois les cinquante sièges et notre présentation prend l’ampleur d’une vraie séance de films, atteignant une heure vingt avec les courts métrages, les makings of et les clips de voyage. L’échange qui s’ensuit entre Géraldine et le public dure également une vingtaine de minutes, qui sont pour nous les plus agréables et le véritable objectif de ces séances. Certains membres du public veulent savoir ce que c’est d’être en mer, au grand large; d’autres se demandent au contraire comment on vit le temps à terre, sans horizon. D’autres encore ne comprennent pas ce qui nous fait venir jusqu’à eux, voyager quinze mois sans famille, sans toit.

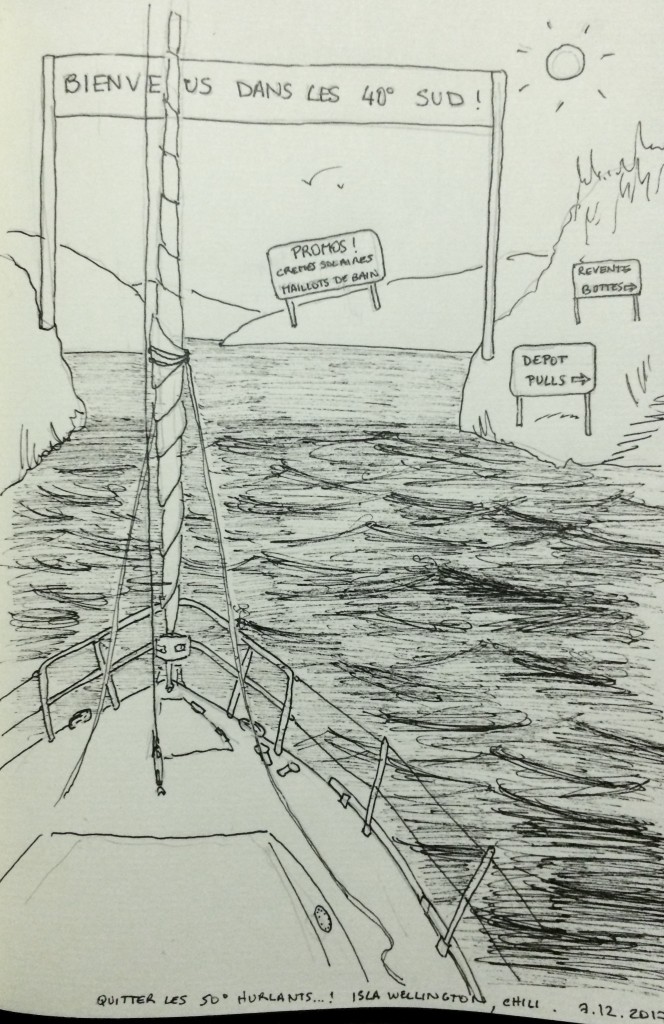

Et toujours cette question: comment allons-nous faire pour rentrer et reprendre une vie normale? Elle se répète à chaque rencontre et on ne sait toujours pas quoi y répondre. De même quand on demande à Géraldine quel a été son meilleur souvenir jusqu’ici. Il y en a tant. Les canaux ont la palme de la pire épreuve, mais le meilleur? Elle ne peut choisir.

A la sortie de cette projection, je demande à Andrès et Alejandro ce qu’ils pensent de nos productions. Les deux sont restés attachés au tout premier film qu’ils ont vu naître, celui de La Rochelle. Peut-être parce qu’ils y ont participé; peut-être parce que, comme ils le disent, c’est celui qui se termine le plus gaiement. Alejandro prend des pincettes, mais finit par m’avouer qu’il trouve nos films assez lents, et peu joyeux.

Ce commentaire rejoint la sensation que j’ai depuis quelques temps que nous nous sommes laissés aller à une certaine nostalgie, un sentiment presque mélancolique. Je trouve nos films parfois empreints d’une certaine tristesse. C’était peut-être un point de départ obligé pour qui découvre l’histoire de l’Amérique Latine, et en tant que scénariste de Mindelo et des canaux patagons, j’en suis en partie responsable.

Je crois qu’il faudrait maintenant réussir à tendre vers quelque chose de plus joyeux, voire même, pourquoi pas?, de franchement drôle. Un style moins facile, car la comédie demande sûrement plus de subtilité et de finesse que le drame. C’est d’abord notre propre point de vue qu’il faut changer, aiguiser. Les scénarios des prochains films n’étant pas tous achevés, je me met à réfléchir à quel nouveau parti pris nous pourrions adopter. Il me semble qu’il faut quitter l’histoire générale pour rentrer dans le détail. Lâcher les plans globaux des villes, pour se concentrer sur une rue, un moment, une anecdote. Je soumets cette envie à ceux chargés de rédiger les prochaines histoires, en espérant qu’ils approuvent. Nous verrons bien.

De mon côté, je commence à rédiger le scénario du long métrage qui retracera l’histoire et le voyage du Bato A Film. J’ai envie d’y inclure les courts métrages, comme des marqueurs de chapitres. D’y montrer Julie avec son sextan, Donatien à la barre, Thibault la clope au bec sur le pont et tous les couchers de soleil, tous ces moments à la fois si vides et si pleins que nous offre le large. Je débute les interviews. J’aurais dû m’y mettre plus tôt et essaye déjà de fomenter des plans pour réussir à récupérer des témoignages filmés de nos participants capverdiens, brésiliens et argentins. Il y a eu tellement de choses à faire, je n’ai pas réussi à m’y plonger plus tôt. Maintenant j’en fais un projet central, et décide de rester à l’écart des résidences dédiées aux films d’animation pour assumer pleinement mon rôle de reporter.

A Valparaiso je ne peindrai qu’une trompette. Je passe le reste du temps à interviewer David et Julia, et à poursuivre Géraldine pour avoir des images d’elle dans sa ville, sans grand succès. Alors que je la tiens enfin devant l’objectif, Valparaiso se dévoilant derrière elle dans une lumière parfaite de fin de jour, le bar d’à côté met sa sono à fond et grille toute ma prise. Le temps de déplacer le trépied et de trouver un autre lieu adéquat, la lumière a changé et Géraldine apparait en ombre chinoise sur fond orangé. Malheur. J’ai encore du progrès à faire dans la préparation de tournage, mais ce ne sont pas les occasions de pratiquer qui manquent.

Je remarque avec intérêt l’effet que la perspective d’être questionné face à la caméra a sur nos participants et notre équipe. Certains font mine de ne pas m’avoir entendu lorsque je demande qui est partant. D’autres rangent leur portable et font montre d’une disponibilité manifeste. Moi-même, quand on m’impose le même exercice, me retrouve à ne plus savoir quoi dire, ni où poser le regard.

David, que je filmerai dans son atelier entouré de ses peintures, sera ainsi le premier sud-américain à nous partager ce qu’il pense du projet, de sa réalisation et de ses conséquences, devant une caméra posée. Cette situation semble le ravir. Il choisit ses mots pour parler de sa ville, de la mer, du rôle que peut avoir l’art dans la vie des gens et leurs relations. Je me rends compte en l’écoutant de tout ce que ce qu’il y a encore à dire. La ville et le voyage ne se content bien qu’en polyphonie. Soudain la voix est donnée à ceux qui sont de l’autre côté, qui vivent là, qui nous voient arriver et partir, et le reflet qu’ils nous renvoient est toujours surprenant, inattendu.

L’interview rentre dans nos pratiques. On filme les autres pour trouver un miroir et surtout une ouverture. Que de nouveaux chemins, de nouvelles pensées continuent de nous pousser sur la bonne route.

Tortuga est sur le point de larguer les amarres. L’équipage s’est levé tôt ce matin-là, pour faire des courses, remplir les tanks d’eau, ramener des bidons de gazoil. Jérémy, Thibault et moi ne participons pas. Nos sacs à la main, on met pied à terre et regarde le petit bateau vert. C’est la dernière fois que Thibault et Jérémy débarquent de Tortuga, leur voyage en mer se termine ici. Encore quelques jours, et Thibault rentrera en France reprendre ses activités de mécanicien de la marine marchande. On espère qu’il nous attendra sur le quai de La Rochelle, lorsque nous reviendrons en France.

Jérémy va continuer à suivre une partie du périple par voie de terre, mais il n’est pas prévu qu’il remonte à bord. Les étapes commencent à être pleines et on se pose de moins en moins la question des équipages. Il nous a rendu un grand service en nous accompagnant de Puerto Montt à Valparaiso, malgré son peu d’intérêt pour la navigation. Ce sont les aléas du voyage et du projet, de ne pas pouvoir être absolument sûrs de qui va vraiment nous suivre, qui va nous laisser tomber. Lui a toujours été là, et on espère ne pas avoir à lui demander de sacrifier à nouveau la découverte de la terre pour un séjour en mer. On verra bien.

Je quitte également le navire pour un long moment. Je ne retrouverai ma carapace marine que dans trois mois, lorsqu’il faudra traverser le canal de Panama pour revenir de l’autre côté et entamer le chemin du retour. Je vis cette séparation avec paix, car l’équipage qui embarque avec ma capitaine respire la joie de vivre, l’enthousiasme et l’amitié. Je sais qu’elle est entre de bonnes mains, elle qui m’est déjà revenue si fatiguée. C’est un bain de grandes joies qu’elle s’apprête à prendre, j’y crois ferme.

Je sais aussi que certains membres du nouvel équipage sont à un point de leur vie qui pose question, sur leur métier, leurs amours. Bientôt ils seront au large et les jours s’ouvriront devant eux pour qu’ils puissent reprendre pied. L’horizon est une limite qui sait entourer au fer blanc ce qui compte, et ce qui ne compte pas. Si la mer offre tous les possibles, elle souligne également ce qui paraissait impossible, inaccessible. Les assassine. Puisque l’infini est déjà là, à portée de main. Ce voyage risque d’être un des plus beaux, et des plus puissants. Je leur souhaite. Je leur demande d’écrire, et de se filmer. Qu’il reste une trace de ce changement imperceptible de latitude, extérieur, intérieur. En mots et en images.

A moi la terre.

Tortuga s’éloigne et je n’en ressens rien. Joie d’être immobile, près des autres, au coeur de villes, villages. Seulement cette rupture, toujours bizarre, toujours violente, avec ma capitaine. Je sais ce que signifie pour elle de quitter Valparaiso et j’espère que le large et le retour du soleil la consoleront. Navigation en maillots de bain et crème solaire, de nouveau. La première douche sur le pont depuis des mois. Je reçois les nouvelles sporadiques mais régulières envoyées par Iridium. Ils avancent avec peu de vent, mais tranquilles.

Au large ou sur la côte, c’est cap plein Nord pour tout le monde. On monte. Un tiers du pays va passer dans cette traversée de douze jours, ce séjour à terre. Chacun d’un côté de la rive, on vise Arica. Cette étape va achever notre périple au Chili. On y fera une dernière résidence, un dernier film sur ce territoire, avant de franchir la frontière.

Alors commencera un nouveau voyage.