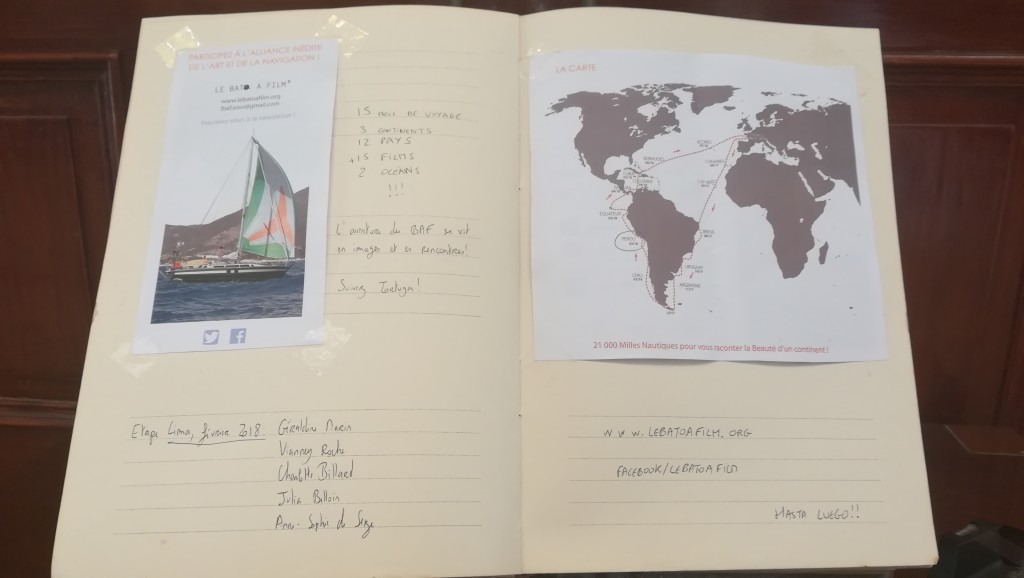

Tout fut compliqué à Lima, du moment où Tortuga atteignit la côte péruvienne à celui où elle quitta le pays. Il m’avait fallu près de deux mois pour démarcher des artistes, trouver un lieu de résidence et une salle de projection mais quelques jours avant le départ d’Arica, tout était prêt. La seule chose dont nous nous n’étions pas assurés était la possibilité d’entrer dans le port de plaisance de Barranco, le quartier le plus touristique de la capitale. Lieu apprécié pour ses cafés, ses théâtres et ses galeries d’art, j’y avais recherché un centre culturel et déniché une salle appropriée pour nous accueillir. Les cinq artistes péruviens ayant accepté de participer à notre atelier avaient reçu l’adresse où nous devions nous retrouver le lundi matin, et cette information était essentielle à leur engagement car les distances de cette mégalopole sont telles qu’il faut parfois près de deux heures de transport pour se rendre simplement d’un quartier à l’autre. Heureusement je travaillais avec David, un graveur de Lima rencontré à Buenos Aires lors d’une présentation du projet dans un collectif d’art international. Il m’aidait à contacter du monde, à comprendre le fonctionnement de la ville et à rassembler une petite équipe autour de ce quartier-là, qui devait donc être le port de notre bateau pendant les dix jours d’escale.

Sauf que Tortuga n’aura jamais l’occasion de s’approcher de cette zone. Comme tout navire entrant au Pérou, notre Tortue doit d’abord montrer patte blanche au port industriel de Callao, point d’entrée maritime du pays et principale plateforme d’échanges. Y est rattaché un yacht club, le Yacht Club Peruano, qui n’a pas de ponton mais des bouées où s’amarrer et une navette gratuite pour se rendre à terre. Géraldine, Stéphane, Edouard et Nico arrivent là sans problème, prêts à faire les démarches administratives pour régulariser leur situation puis se rendre à Barranco en une courte navigation de deux heures, le long des côtes de la ville. Alors qu’ils sont en manoeuvre d’approche, la marina leur demande plusieurs fois par radio à quelle agence ils sont rattachés, ce qui ne veut rien dire pour nous car jamais nous n’avons eu à passer par une agence pour entrer dans un pays. Arrivée, Géraldine va à terre alors que son équipage reste parqué sur le bateau. Elle tente d’éclaircir cette question d’agence, pour laquelle on lui demande d’emblée 1 300 euros de frais, une somme dont ni elle ni notre association ne disposent. Elle comprend vite que non seulement l’affaire n’est pas claire, mais surtout que ses interlocuteurs n’ont pas l’intention de l’aider à s’y retrouver. Il y a quelque chose de bizarre qui se trame, et très vite l’équipe devient méfiante.

Géraldine se plonge dans les textes de loi et les témoignages d’autres marins venus au Pérou par cette voie. Commence alors à apparaître une véritable magouille orchestrée par la mafia locale dont le but est d’extorquer les équipages étrangers en les menaçant de confisquer leurs embarcations s’ils ne payent pas des sommes astronomiques à des institutions fantômes.

Autant dire que nous nous retrouvons tous sur les nerfs. Personne ne comprend exactement ce qui se passe ni à qui se référer, mais l’idée de perdre Tortuga se met soudain à peser au-dessus de nous comme une enclume, plus sombre et violente qu’un orage.

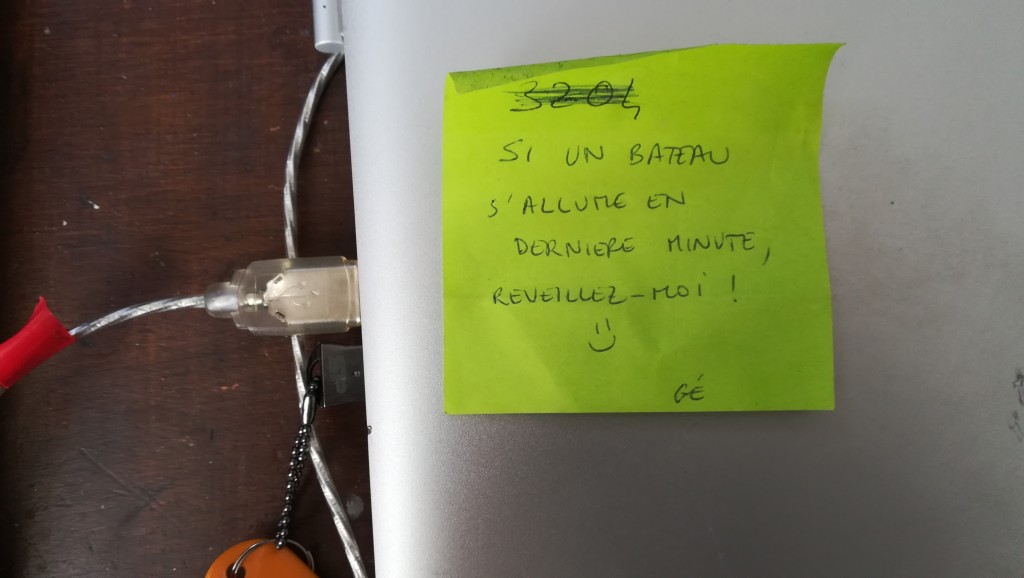

Nous passons chaque nuit enfermés dans notre propre navire. Attaché à la dernière bouée, sur la ligne qui marque la fin du territoire du Yacht Club, ce dernier n’est protégé de la visite indésirable d’autres embarcations seulement par la lampe torche d’une petite barque. Un gardien effectue des tours de veille lorsque la brume est trop épaisse pour observer l’activité de la marina sans se rapprocher des navires, et passe ainsi un faisceau de lumière sur les bateaux endormis.

Géraldine nous a raconté que deux nuits avant de toucher terre, elle a été réveillée par Stéphane à cause du comportement étrange d’un bateau près des côtes. Celui-ci s’approche tout feu éteint de Tortuga, l’éclaire au projecteur quelques secondes puis éteint tout à nouveau, en continuant de tourner autour de la Tortue. Comme s’il tentait de repérer le nombre d’équipiers à bord et le type de marchandises qu’il pourrait transporter, sans se faire lui-même connaître. Géraldine, montée sur le pont, demande à ce qu’on éteigne l’AIS qui nous rend repérable sur radar, éteint à son tour les lumières et profite d’être au grand largue pour empanner sans faire de bruit et prendre la fuite. L’épisode se termine sans anicroche mais il n’y a pas de doute : nous voilà arrivés dans des eaux où sévit la piraterie et chaque bateau qui passe à proximité est un danger potentiel. On ne laisse rien visible depuis les hublots, ni ordinateur, ni caméra, ni micro. Une lumière reste allumée en permanence dans le carré lorsque nous sommes absents, et nous fermons la porte avec bout et cadenas.

Sans parler du fait que, vue la tournure que prennent les choses avec les douanes et l’administration, nous ne sommes plus vraiment sûrs de qui exactement il faut craindre une attaque. L’idée de larguer les amarres en pleine nuit et de filer en douce est évoquée, mais on en est à supposer des représailles, en pleine mer, sans aucun moyen de réagir ni de se protéger. Géraldine se voit embarquée dans un double jeu atroce : le Yacht Club ne doit pas savoir que nous avons découvert l’entourloupe et elle doit agir avec eux comme si c’était la douane les coupables; lorsqu’elle se rend auprès des douaniers, elle doit s’assurer qu’ils ne sont pas de mèche avec le Yacht Club et pénétrer ainsi les arcanes d’une organisation qui nous dépasse complètement, qui implique aussi bien l’entreprise privée de la marina que l’Etat.

Alors que le combat administratif s’allonge de jour en jour, Stéphane, Nico et Edouard finissent par partir, obligés de prendre leur bus et avion respectifs. J’aurais le temps de rencontrer le cousin de la capitaine, M. Renard, avant qu’il ne décolle. Comme tous les gens qui sont timides et qui savent malgré tout être drôles et légers, sa présence est très agréable, et je regrette qu’il nous quitte si vite. On commence à dire “à bientôt” aux gens; c’est à la fois une joie et un cataclysme. Le retour est devant nous et le départ, un souvenir.

Géraldine me confirme que leur navigation s’est très bien déroulée, entourée qu’elle était de marins semi-professionnels, au large d’une mer calme. Elle a eu la joie de retrouver la constellation de la Grande Ours, disparue depuis que nous avions quitté l’hémisphère Nord, et a pu avancer aux lueurs des étoiles.

Elle se retrouve vite entourée de nouveaux membres d’équipage : Sophie, architecte, une fille que je vois comme une dame parce qu’elle sourit avec finesse et rit avec des perles dans la voix. Les cheveux coupés à la garçonne et le corps d’une madone, tout en courbes. Je me disputerai longuement avec elle sur l’écriture du scénario, et apprendrai à apprécier ce mélange étrange de fermeté dans ses idées, et de douceur dans son amitié. Une personnalité à part, qui me déstabilise et qui me gagne en un même claquement de doigt. Avec elle, son mari Geoffroy, venu pour donner un coup de main pour la résidence mais qui regarde Tortuga avec horreur, ce qui nous fait beaucoup rire. Julia est arrivée avec moi; elle se prépare à effectuer sa toute première navigation au sein du Bato A Film, loin des côtes bretonnes qu’elle avait cotoyé à bord de Tortuga lorsque nous apprenions encore à tenir la barre, à Paimpol.

Vianney Roche, l’ami avec qui nous avions navigué jusqu’à Puerto Williams, tenant la barre coûte que coûte sous la tempête et hurlant à tout vent “A la carga!”, nous a également rejoint pour une nouvelle traversée. Il aide Géraldine dans ses démarches. Il l’accompagne à la capitainerie, à l’administration du Yacht Club, aux douanes. C’est finalement lors d’un passage dans cette institution qu’ils mettront le doigt sur le noeud du problème, grâce à une erreur de paperasse faite par un des douaniers. Alors qu’ils essayent encore de comprendre pourquoi ils doivent passer par une agence et payer une telle taxe, on leur montre un papier qui place Tortuga au sein d’un établissement inconnu, différent du Yacht Club où elle se trouve. Géraldine reconnaît ce nom : il s’agit de l’agence chez qui on tient à ce qu’elle s’inscrive justement. Elle fait alors le lien: en vérité cette agence, c’est notre Yacht Club. Celui-ci nie, et sans vergogne, reconnaître l’intitulé, pour ne pas être découvert. De même, son administration refuse de déclarer Tortuga comme étant dans son enceinte, tant que l’équipage n’a pas payé “l’agence” et que leur situation est illégale car avec tout ça, le navire n’a pas pu être enregistré aux douanes et Géraldine se retrouve sans papiers d’entrée sur le territoire. La menace de confisquer le bateau flotte toujours, et pendant près d’une semaine nous ne trouvons pas de soupape de décompression : tous, nous nous demandons comment cette histoire va finir.

Lorsque le fil qui maintient encore la situation en équilibre apparaît sur le point de flancher, nous décidons de prendre le problème à pleines mains et de demander de l’aide à toutes les institutions disponibles. La police du tourisme avait déjà été contactée par Stéphane; Julia et moi nous rendons à l’ambassade de France et obtenons le numéro privé d’un agent des douanes qui travaille en sous-main pour le gouvernement français. Vianney fait appel à son père, qui parvient je ne sais exactement comment à tirer assez de ficelles pour que le directeur du Yacht Club en personne vienne s’enquérir de notre situation et nous proposer son aide – mais comment savoir s’il connaît le négoce qui a cours dans sa propre entreprise ? Nico se met en relation avec un juge de Callao, et Géraldine prend langue avec Vianney Houette, futur second de Tortuga lors de la navigation des Galapagos, et administrateur des affaires maritimes françaises.

Bien que tous, nous nous retrouvons à un moment face à l’obstacle incontournable qu’est l’implication implicite de l’Etat péruvien dans cette magouille de confiscation de bateaux étrangers, la situation semble petit à petit tourner à notre avantage et nous finissons par nous rassurer. Au moins pense-t-on pouvoir partir légalement, et en plein jour.

Alors que la lutte administrative continue, notre résidence débute. Voyant les problèmes d’entrée portuaire venir, Géraldine avait missionné Vianney pour qu’il contacte un centre culturel dans les environs du Yacht Club, le Monumental Callao. Les négociations avec eux ont été étonnamment simples et en deux échanges de mail, nous avions une nouvelle salle pour nous accueillir. Le premier centre avec lequel nous devions travailler, dans le quartier touristique, nous met alors étrangement en garde contre Monumental : cette institution est réputée entretenir des activités liées au blanchiment d’argent et servir de bastion à la corruption.

De mieux en mieux, mais que faire ? Peut-être n’est-ce qu’une façade, mais ce centre, un magnifique bâtiment colonial de six étages, dispose de galeries d’art, d’ateliers d’artistes, d’un réseau social qui compte plus de 70 000 membres et nous n’avons aucune autre alternative dans cette zone. Je fais des recherches en ligne pour me renseigner sur cette nouvelle affaire mais rien de frappant ne sort des médias. Comment distinguer le faux du vrai ?

On décide d’y transposer notre atelier et de renoncer à Barranco. A notre désespoir, plusieurs artistes résidant dans le centre se désistent alors de l’atelier et refusent de perdre chaque jour deux heures dans les transports pour un travail qui n’est pas rémunéré. Heureusement, David arrive le lundi matin à 9h pétantes, et nous redonne un grand élan d’optimisme et de motivation.

Avec lui se trouve Lucero, alias Chaska, une des étoiles montantes de la musique péruvienne. Elle chante dans un groupe, Hit La Rosa, dont fait également partie David et cinq autres musiciens. Parmi eux, un Péruvien francophone nommé Martin qui nous avait demandé de participer à la navigation Pérou-Equateur. Géraldine avait accepté sans condition, et encore une fois elle a dû faire face à son désistement, quelques jours avant d’arriver à Lima. Elle propose à Chaska et David d’embarquer, mais tous ont des concerts prévus dans les semaines qui viennent, et Tortuga se retrouve à nouveau avec un équipage diminué.

Pourtant leur fascination pour la mer est réelle. Afin de leur éviter les transports, nous leur proposons de venir dormir sur le bateau, deux par deux. David vient une nuit avec un artiste qui expose à Monumental, Diego, avec qui on se liera d’amitié et qui deviendra un des principaux dessinateurs de notre court-métrage. Chaska et Martin découvrent Tortuga la nuit suivante, et restent un long moment sur le pont, à regarder les lumières de leur ville et à tenter de se photographier à bord malgré la pénombre. Diego nous dira qu’il y a une zone, au Nord, qu’on ne voit jamais à cause de ce brouillard extraordinaire qui chaque matin transforme la capitale en une cité de brume, les volutes blancs ondulant entre les toits et se prenant dans les réverbères. Mais d’ici, de nuit, on voit les lumières de ce quartier qui transpercent le flou et viennent éclairer les vagues et ceux qui y nagent, baignés de fraîcheur.

Le surf est le sport national du Pérou; nous sommes dans un pays qui aime la mer, qui la pratique, qui la filme et la montre comme une des premières fiertés du territoire. La pêche est également essentielle à la cuisine péruvienne, autre fierté revendiquée et reconnue par l’ensemble du continent. Malgré tout, très peu de monde a la possibilité d’expérimenter l’océan à travers des navigations de plaisance, ce mode de vie étant réservé à une riche aristocratie qui ne cherche absolument pas à partager son savoir. C’est la première fois que nos amis montent sur un voilier; s’ils ne peuvent pas naviguer, au moins auront-ils dormi une fois au rythme de la houle, au son des cliquetis du mât et du frottement des bouts.

Géraldine mène le premier jour de résidence comme à l’habitude : nous lisons ensemble le pré-scénario, rédigé en amont par Sophie, Julia et moi; nous en discutons et lui apportons des modifications de rythme, de détails, de personnages, de lieux. Tout ce qu’il faut pour que chacun s’y retrouve, et en particulier bien sûr les résidents de la ville. Ensuite nous dessinons le storyboard, penché chacun sur une feuille, en fonction des plans que la réalisatrice nous assigne. Le premier qui termine commence à découper ses cases, et les scotche au mur en les regroupant par séquences. Une fois que tous les plans dessinés sont ordonnés et visibles de tous, commence une discussion qui va durer plusieurs heures. Chacun va présenter son travail et défendre un décor, un cadrage, une succession qui lui semble juste. Petit à petit, les dessins non sélectionnés sont éliminés, et sur un pan du mur apparaît le storyboard final, fait des images sur lesquelles il y a eu accord.

Après cela il reste encore à répartir le travail. Papier et crayon en main, Géraldine note séquence par séquence toutes les productions nécessaires à la réalisation du film, en précisant à chaque fois s’il s’agit d’un fond, d’un objet, d’un personnage, d’un son ou d’une musique. Affichées également au mur, ces listes servent au suivi de la résidence et du film. Chacun va y noter son nom en face de la production qu’il choisit de faire, et s’engage ainsi à la présenter avant la fin de l’atelier, quatre jours plus tard. Un vrai travail, qui demande à ce que la majorité de l’équipe se donne à temps plein, que tous respectent leurs engagements, et que les musiciens soient capables de sentir le film en amont, sans le voir, uniquement à travers ces dessins faits sur le moment et la variation des séquences. Au cours de l’atelier, chaque oeuvre terminée est cependant photographiée et envoyée immédiatement au groupe par mail. Que tous puissent suivre les productions et s’adapter, se coordonner avec ce qui naît jour après jour des mains, pinceaux, crayons et instruments des collègues.

De bien des façons, cette première journée de résidence est la plus importante et la plus intéressante de notre processus. Elle est le vrai coeur du projet car ce n’est vraiment qu’à ce moment-là que les points de vue sont échangés et débattus, entre français et locaux, et que nous avons l’occasion de découvrir toute la culture, tous les détails des villes que nous montrons. Ce partage ne se fait d’ailleurs pas seulement qu’envers nous : les artistes locaux, qui ne se connaissent pas toujours, ont l’occasion de confronter les differentes visions qu’ils ont de leur cité. C’est à ce moment-là qu’on peut sentir ce qu’ils désirent dire sur le lieu et ce qui, au contraire, ne se dit pas.

La résidence de Lima a été riche de ce point de vue-là. David et Chaska connaissent la capitale sur le bout des doigts, ainsi que le folklore de leur région. Inspiré de légendes incas, notre scénario se base sur un conte, écrit par Sophie, qui prend place dans le Lima moderne. Cette idée de superposer l’ancien et l’actuel semble essentiel à nos compagnons car nous sommes dans un pays où les légendes et les traditions n’ont jamais succombées à la modernité. La déesse Arana, symbole de celle qui tisse et mêle les destins, poursuit dans les rues bétonnées le dieu Soleil , Inti, pour le séduire et se parer de ses rayons d’or. Petite silhouette noire, sur grands immeubles. Les toits en tôle des quartiers pauvres.

On place l’introduction et la fin de l’histoire dans la zone de Villa El Salvador, connue pour avoir été un bastion de la rébellion contre la dictature et une des plus importantes communautés autogérées du pays. Aujourd’hui la situation est moins glorieuse, Villa El Salvador étant devenue une favela non politisée, les principes communistes devenus un souvenir du passé et les sorties nocturnes plutôt peu recommandées. Nous avions envie de parler justement de ces quartiers moins reluisants des capitales, si présents en Amérique Latine. Comme je l’ai entendu dire un jour, phrase politiquement incorrecte mais vraie : la pauvreté offre une architecture extraordinaire, et la vie y est souvent plus abrupte, plus intense. Nous avions eu la bêtise d’oublier ces zones de nos films pour se concentrer sur cet esprit positif qui nous guide; mais c’était négliger à quel point elles peuvent être pleines de richesses et d’histoires, loin du miserabilis dans lequel les plongent les médias.

Plus que l’histoire de Villa El Salvador, c’est un détail technique qui nous interpelle dans ce quartier. On dit que les gens qui y vivent récupèrent l’eau transportée par la brume depuis la mer grâce à une sorte de filet qu’on nomme “attrape-brouillard”. C’est une sorte de grand filet tenu droit par des bâtons et relié à des tuyaux qui récupèrent l’eau condensée. Des filets, comme des toiles. L’araignée a pris possession de Lima, sur ces toits décorés de mailles noirs comme sur son front de mer, les falaises de cette ville étant entièrement recouvertes de filets de protection contre les éboulements. La végétation se répand sur eux, à travers eux, et décore ce plastique ajouré de pans de jardins verts. Un des plus beaux fronts de mer que nous ayons vu; la violence des routes à quatre voix tue le calme serein des plages, les toiles arachnéennes enveloppent la terre, le brouillard dévore chaque rayon de lumière : mais toute la ville a le regard pendu à l’océan.

Le dernier jour de notre résidence, je me rendrai avec Julia à Villa El Salvador. On arrive sur place et embarque dans un petit taxi de jaune de bric et de broc, les portières brinquebalantes et un papi au volant. Celui-ci est ravi de s’improviser guide touristique et nous monte tant bien que mal en haut d’une petite colline, que nous puissions voir l’étendue de la ville. On lui demande de nous montrer un attrape-brouillard et il lève un sourcil : il n’y en a jamais eu dans cette zone-là. Ils sont placés sur les maisons d’autres banlieues, toutes aussi pauvres, bien plus proches de la mer. El Salvador est situé trop en hauteur. On perçoit au loin la brume marine qui touche les berges, s’entremêle dans les immeubles. Et reste loin de notre colline.

Parfois on découvre une vérité en se trompant de chemin. Lima n’aura cessé de nous faire faire fausse route. Pour unifier les oeuvres, produites par six artistes différents, on s’impose une charte graphique assez ferme, annonçant dès le départ que le film ne sera fait qu’en noir, blanc et jaune. Cette couleur renvoie au dieu Inti mais elle est surtout une couleur récurrente de la capitale. Il n’y a pas un seul quartier qui n’ait un escalier, un feu ou un trottoir peints en jaune. Sans parler de cette boisson étrange, l’Inca Kola, un soda fluo que les Péruviens adorent et qui est un des seuls produits à avoir jamais battu la vente de Coca-Cola sur un territoire. Aujourd’hui la marque américaine a évidemment racheté ce petit concurrent, mais ça n’empêche pas les Péruviens de le considérer toujours comme la vraie boisson nationale du pays, et un élément de leur patrimoine.

Nous exposons ces justifications concernant le choix de la couleur jaune à Chaska et David, pas peu fiers d’avoir si bien saisi un aspect de leur ville. Ce dernier nous regarde amusé et nous dit, sourire en coin, que ce jaune a envahi l’ensemble de la mégalopole, et notamment le front de mer et les quartiers pauvres, à cause de la campagne électorale d’un des pires politiciens du pays. La stratégie est particulièrement violente : repeindre des éléments de la géographie quotidienne des habitants pour les obliger à se souvenir et intégrer la présence de ce parti politique dans leur vie. Une publicité à grande échelle, particulièrement insidieuse.

Décidément, cette ville ne se laisse pas cerner facilement… Après discussions on se met d’accord pour garder une couleur pâle, mordorée, qui renvoie tout de même au soleil mais non au jaune pétant qui pare les rues de Lima. Nous l’aimions pourtant, cette couleur-là. Peut-être était-ce l’occasion de combattre son utilisation politique. Mais le risque que ce soit mal interprété est trop fort, et voilà un écueil dans lequel nous ne pouvons pas tomber. Sans parler du fait qu’imposer une ligne graphique à des artistes autonomes est quasiment de l’ordre de l’impossible, ce projet nous l’a bien appris. Cette idée de noir blanc jaune finit par s’estomper et passer en sourdine, malgré nos efforts pour s’y tenir.

Cela est dû également au fait que Géraldine a disparu dans l’asile labyrinthique de l’administration péruvienne. A la recherche des laisser-passers A38, E311 et X24 qui permettront à Tortuga de filer au large. Après avoir dirigé le storyboard et la répartition du travail le premier jour, nous ne la voyons plus que le soir, pour recevoir ses bonnes ou mauvaises nouvelles. Cela a pour effet de rendre la résidence en partie chaotique, les participants n’ayant plus de référent officiel et chacun tentant d’aider par des conseils et des initiatives qui ne débouchent pas toujours sur un bon résultat. La communication est particulièrement difficile avec Chaska et Martin, qui ont pris en main la musique, une des productions les plus essentielles pour le film, et avec qui nous nous retrouvons incapables de discuter à distance. Julia et moi les harcelons de messages pour s’assurer qu’ils vont tenir leurs engagements mais, constatant qu’il n’y a pas de répondant, je finis par me rendre chez eux deux fois, micro en poche, pour les enregistrer directement.

Eux-mêmes sont surpris de cette mauvaise communication et ne comprennent pas notre organisation. Ils font tout ce qu’ils avaient promis, dont une partie dans la nuit qui précède le départ de l’équipe, mais avec eux s’installe irrémédiablement un climat de tension. On se dit qu’il y a une différence culturelle qui nous échappe, les Péruviens pouvant considérer qu’une heure de rendez-vous n’est jamais fixe mais approximative et fluctuante. Ça nous oblige à être toujours méfiant, toujours dans la relance pour être sûrs que les choses se fassent. Plutôt pénible, mais sûrement considèrent-ils que c’est nous qui sommes trop rigides, trop insistants. Parfois il faut savoir lâcher prise et faire confiance. Lima ne nous a pas mis dans cet état d’esprit, malheureusement.

Le soir de notre dernier jour d’atelier, on fait une projection dans un petit centre culturel de quartier, en petit comité. J’ai l’occasion de revoir l’ensemble de nos productions et ne peux m’empêcher de sourire. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Le court métrage de Puerto Madryn me semble particulièrement drôle tellement il est perché. Celui de Buenos Aires demande à être littéralement déchiffré, et ceux du Brésil incitent à se laisser porter sans tenter de saisir le fin mot de ce qui est raconté.

Mais est-ce vraiment un problème ? Il y a des pays qui n’exportent que certaines oeuvres cinématographiques parce que les autres sont trop ancrées dans leur propre folklore, leur propre géographie pour pouvoir être comprises et appréciées à l’extérieur du territoire. Les films qui plaisent à l’étranger ne sont pas celles qui ont du succès auprès de la population du pays, habituée à ses propres codes, son style et ses références. Je pense notamment à la Chine, qui a toute une culture du film de combat qui relève pour nous d’un tel kitsch que c’est presque irregardable. Totalement hors cadre de ce dont on a l’habitude. Et par conséquent passionnant, dérangeant, étrange. Un style que j’adore.

Lorsque nous faisons un “documentaire poétique d’animation”, autant dire un pari artistique qui touche au bizarre et au contradictoire, avec des artistes imprégnés de leur propre culture et sur qui on refuse de plaquer une intention ou une vision extérieure, le manque de compréhension est un risque difficile à éviter. Nos courts sont peuvent être des cadeaux pour ceux qui habitent les lieux représentés, et des puzzles pour les autres. Au moins tout y est honnête, du procédé de création à chaque détail dessiné. Que ceux qui ne connaissent pas enquêtent : ils découvriront pourquoi un dragon peut faire du pain et un homme mourir dans les bras d’une montagne. Prenons ça comme un jeu, sans tricherie.

Callao, La Punta. Le centre colonial de Lima, un des plus beaux du continent. Cette ville a tant de visages qu’on s’y perdra toujours. Appareil en main, je me balade à travers l’écran d’un portable. La photographie d’aujourd’hui se cadre d’abord sur un rectangle, 3 cm sur 6. Le cinéma aussi. Pour des cinéphiles nomades, nous n’avons pas du tout pris le coup de la caméra mobile – “caméra/mobile”. On filme les images réelles avec des appareils photos perfectionnés, mais se rabattre sur un téléphone semble encore indécent, malgré l’iPhone, malgré les cours donnés dans certains ciné-clubs sur l’utilisation de ces nouveaux médiums de captation. J’expérimente pour la première fois l’image au bout des doigts, au bout du pouce. Partage en instantané sur une toile plus grande que ce ne proposera jamais une salle de cinéma. C’est une nouvelle relation aux images; ou une habitude que nous avions refusé de prendre. Depuis combien de temps déjà fait-on de la photo et des films avec des téléphones ?

Callao. Le quartier du Monumental est un triptyque improbable. On y débouche d’un paradis bourgeois, La Punta, pointe de terre cernée d’océan où se côtoient villas et murs décrépis, vieilles maisons coloniales et beaux restaurants. L’odeur du sel, où qu’on soit. L’armée, qui y a ses quartiers, chante chaque matin pour accompagner le lever de drapeau. Officiers en uniforme accompagnés de jeunes matelots, belles marinières. Le grand air.

Un pas plus loin, et c’est le port industriel, cette forêt de grues et de conteneurs qui nous avait laissé en paix depuis les Canaries, depuis La Rochelle. Commencent à apparaître les ruelles sombres inhospitalières, cette atmosphère portuaire qui est tout ambivalente, impénétrable. Là où le soleil frappe, de grandes fresques murales, des graffs qui n’envient rien à Valparaiso ni Rio. Les artistes de Callao vivent entre mer et peinture. Entre les rues calmes de la pointe, et le quartier le plus violent de la capitale – du pays. C’est un pas encore, mais à peine : un angle sur la gauche, et les taxis remontent les fenêtres, ferment les portes, interdisent de montrer son téléphone ni de regarder trop franchement dehors. Certains le traversent en moto, une capuche enfoncée sur le visage, à toute allure. A quelques mètres de l’aéroport qui s’y trouve, des touristes en caleçon, qui ne savaient pas, rebroussent chemin et rentrent chez eux. S’ils peuvent.

C’est une zone qu’on effleure du doigt, entrant dans le seul marché qui soit à proximité de Monumental sur la pointe des pieds, sans rien sur soi, le temps d’acheter rapidement quelques fruits et de prendre la poudre d’escampette. On voudrait prendre une rue perpendiculaire à l’avenue qui mène à ce marché-là, qu’on ne pourrait pas. Les commerçants nous arrêtent – “pas par là”, “range ton portable”, “attention au feu rouge”, “ne reste pas”, “rentre ici, que ce groupe passe”. Sentiments de danger, et de protection. On craint et on s’attache. Tout, toujours, est en double teinte. On ne traverse pas la dernière partie de Callao; c’est celle qui nous fascine. Une frontière hors norme qui nous sépare du reste de la ville. Passage obligé entre les mailles du filet. Doigts croisés. Sans portable.